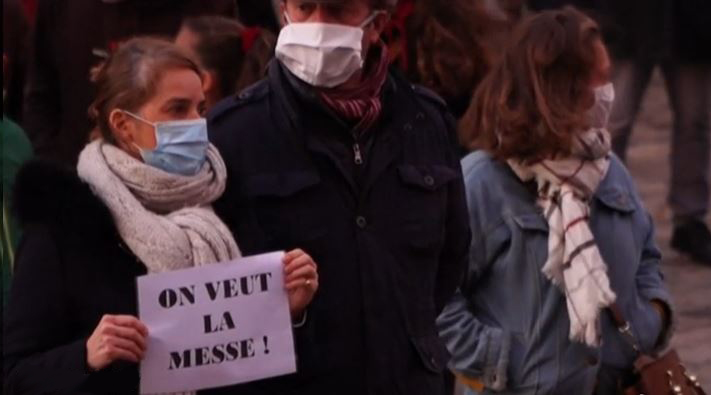

Continua la lettura di Nuove disposizioni del governo francese sulle Messe

Archivi tag: Cattolici

Nonostante tutto, i cattolici sono ancora la minoranza più grande sul piano politico, ma…

Nonostante tutto, i cattolici sono ancora la minoranza più grande sul piano politico. Eppure politicamente non esistono. In queste elezioni politiche, escludendo quelli che mi hanno disarmato per la confusione e che hanno votato m5s o Pd, Continua la lettura di Nonostante tutto, i cattolici sono ancora la minoranza più grande sul piano politico, ma…

30 Gennaio 2016: per la famiglia!

Noi cattolici siamo divisi, confusi e molto tiepidi, ma è doveroso per chiunque abbia una coscienza, ami la famiglia naturale e il Bene di ogni bambino di mettere da parte le divisioni, di svegliarsi dal torpore e dall’apatia e venire a Roma il 30 Gennaio per fermare il ddl Cirinnà. Possiamo fermarlo, dobbiamo fermarlo. Un sacrificio economico e fisico per un grande bene, ricchezza e tutela per ognuno di noi: LA FAMIGLIA!

IO CI SARÒ!

Fabrizio Verduchi

NOTA DOTTRINALE circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

NOTA DOTTRINALE

circa alcune questioni riguardanti

l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica

La Congregazione per la Dottrina della Fede, sentito anche il parere del Pontificio Consiglio per i Laici, ha ritenuto opportuno pubblicare la presente “Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica”. La Nota è indirizzata ai Vescovi della Chiesa Cattolica e, in special modo, ai politici cattolici e a tutti i fedeli laici chiamati alla partecipazione della vita pubblica e politica nelle società democratiche.

- Un insegnamento costante

- L’impegno del cristiano nel mondo in duemila anni di storia si è espresso seguendo percorsi diversi. Uno è stato attuato nella partecipazione all’azione politica: i cristiani, affermava uno scrittore ecclesiastico dei primi secoli, «partecipano alla vita pubblica come cittadini».[1] La Chiesa venera tra i suoi Santi numerosi uomini e donne che hanno servito Dio mediante il loro generoso impegno nelle attività politiche e di governo. Tra di essi, S. Tommaso Moro, proclamato Patrono dei Governanti e dei Politici, seppe testimoniare fino al martirio la «dignità inalienabile della coscienza».[2] Pur sottoposto a varie forme di pressione psicologica, rifiutò ogni compromesso, e senza abbandonare «la costante fedeltà all’autorità e alle istituzioni legittime» che lo distinse, affermò con la sua vita e con la sua morte che «l’uomo non si può separare da Dio, né la politica dalla morale».[3]

Le attuali società democratiche, nelle quali lodevolmente tutti sono resi partecipi della gestione della cosa pubblica in un clima di vera libertà,[4] richiedono nuove e più ampie forme di partecipazione alla vita pubblica da parte dei cittadini, cristiani e non cristiani. In effetti, tutti possono contribuire attraverso il voto all’elezione dei legislatori e dei governanti e, anche in altri modi, alla formazione degli orientamenti politici e delle scelte legislative che a loro avviso giovano maggiormente al bene comune.[5] La vita in un sistema politico democratico non potrebbe svolgersi proficuamente senza l’attivo, responsabile e generoso coinvolgimento da parte di tutti, «sia pure con diversità e complementarità di forme, livelli, compiti e responsabilità».[6]

Mediante l’adempimento dei comuni doveri civili, «guidati dalla coscienza cristiana»,[7] in conformità ai valori che con essa sono congruenti, i fedeli laici svolgono anche il compito loro proprio di animare cristianamente l’ordine temporale, rispettandone la natura e la legittima autonomia,[8] e cooperando con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria responsabilità.[9] Conseguenza di questo fondamentale insegnamento del Concilio Vaticano II è che «i fedeli laici non possono affatto abdicare alla partecipazione alla “politica”, ossia alla molteplice e varia azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune»,[10] che comprende la promozione e la difesa di beni, quali l’ordine pubblico e la pace, la libertà e l’uguaglianza, il rispetto della vita umana e dell’ambiente, la giustizia, la solidarietà, ecc.

La presente Nota non ha la pretesa di riproporre l’intero insegnamento della Chiesa in materia, riassunto peraltro nelle sue linee essenziali nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ma intende soltanto richiamare alcuni principi propri della coscienza cristiana che ispirano l’impegno sociale e politico dei cattolici nelle società democratiche.[11] E ciò perché in questi ultimi tempi, spesso per l’incalzare degli eventi, sono emersi orientamenti ambigui e posizioni discutibili, che rendono opportuna la chiarificazione di aspetti e dimensioni importanti della tematica in questione.

- Alcuni punti nodali nell’attuale dibattito culturale e politico

- La società civile si trova oggi all’interno di un complesso processo culturale che mostra la fine di un’epoca e l’incertezza per la nuova che emerge all’orizzonte. Le grandi conquiste di cui si è spettatori provocano a verificare il positivo cammino che l’umanità ha compiuto nel progresso e nell’acquisizione di condizioni di vita più umane. La crescita di responsabilità nei confronti di Paesi ancora in via di sviluppo è certamente un segno di grande rilievo, che mostra la crescente sensibilità per il bene comune. Insieme a questo, comunque, non è possibile sottacere i gravi pericoli a cui alcune tendenze culturali vorrebbero orientare le legislazioni e, di conseguenza, i comportamenti delle future generazioni.

È oggi verificabile un certo relativismo culturale che offre evidenti segni di sé nella teorizzazione e difesa del pluralismo etico che sancisce la decadenza e la dissoluzione della ragione e dei principi della legge morale naturale. A seguito di questa tendenza non è inusuale, purtroppo, riscontrare in dichiarazioni pubbliche affermazioni in cui si sostiene che tale pluralismo etico è la condizione per la democrazia.[12] Avviene così che, da una parte, i cittadini rivendicano per le proprie scelte morali la più completa autonomia mentre, dall’altra, i legislatori ritengono di rispettare tale libertà di scelta formulando leggi che prescindono dai principi dell’etica naturale per rimettersi alla sola condiscendenza verso certi orientamenti culturali o morali transitori,[13] come se tutte le possibili concezioni della vita avessero uguale valore. Nel contempo, invocando ingannevolmente il valore della tolleranza, a una buona parte dei cittadini — e tra questi ai cattolici — si chiede di rinunciare a contribuire alla vita sociale e politica dei propri Paesi secondo la concezione della persona e del bene comune che loro ritengono umanamente vera e giusta, da attuare mediante i mezzi leciti che l’ordinamento giuridico democratico mette ugualmente a disposizione di tutti i membri della comunità politica. La storia del XX secolo basta a dimostrare che la ragione sta dalla parte di quei cittadini che ritengono del tutto falsa la tesi relativista secondo la quale non esiste una norma morale, radicata nella natura stessa dell’essere umano, al cui giudizio si deve sottoporre ogni concezione dell’uomo, del bene comune e dello Stato.

- Questa concezione relativista del pluralismo nulla ha a che vedere con la legittima libertà dei cittadini cattolici di scegliere, tra le opinioni politiche compatibili con la fede e la legge morale naturale, quella che secondo il proprio criterio meglio si adegua alle esigenze del bene comune. La libertà politica non è né può essere fondata sull’idea relativista che tutte le concezioni sul bene dell’uomo hanno la stessa verità e lo stesso valore, ma sul fatto che le attività politiche mirano volta per volta alla realizzazione estremamente concreta del vero bene umano e sociale in un contesto storico, geografico, economico, tecnologico e culturale ben determinato. Dalla concretezza della realizzazione e dalla diversità delle circostanze scaturisce generalmente la pluralità di orientamenti e di soluzioni che debbono però essere moralmente accettabili. Non è compito della Chiesa formulare soluzioni concrete — e meno ancora soluzioni uniche — per questioni temporali che Dio ha lasciato al libero e responsabile giudizio di ciascuno, anche se è suo diritto e dovere pronunciare giudizi morali su realtà temporali quando ciò sia richiesto dalla fede o dalla legge morale.[14] Se il cristiano è tenuto ad «ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali»,[15] egli è ugualmente chiamato a dissentire da una concezione del pluralismo in chiave di relativismo morale, nociva per la stessa vita democratica, la quale ha bisogno di fondamenti veri e solidi, vale a dire, di principi etici che per la loro natura e per il loro ruolo di fondamento della vita sociale non sono “negoziabili”.

Sul piano della militanza politica concreta, occorre notare che il carattere contingente di alcune scelte in materia sociale, il fatto che spesso siano moralmente possibili diverse strategie per realizzare o garantire uno stesso valore sostanziale di fondo, la possibilità di interpretare in maniera diversa alcuni principi basilari della teoria politica, nonché la complessità tecnica di buona parte dei problemi politici, spiegano il fatto che generalmente vi possa essere una pluralità di partiti all’interno dei quali i cattolici possono scegliere di militare per esercitare — particolarmente attraverso la rappresentanza parlamentare — il loro diritto-dovere nella costruzione della vita civile del loro Paese.[16] Questa ovvia constatazione non può essere confusa però con un indistinto pluralismo nella scelta dei principi morali e dei valori sostanziali a cui si fa riferimento. La legittima pluralità di opzioni temporali mantiene integra la matrice da cui proviene l’impegno dei cattolici nella politica e questa si richiama direttamente alla dottrina morale e sociale cristiana. È su questo insegnamento che i laici cattolici sono tenuti a confrontarsi sempre per poter avere certezza che la propria partecipazione alla vita politica sia segnata da una coerente responsabilità per le realtà temporali.

La Chiesa è consapevole che la via della democrazia se, da una parte, esprime al meglio la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche, dall’altra si rende possibile solo nella misura in cui trova alla sua base una retta concezione della persona.[17] Su questo principio l’impegno dei cattolici non può cedere a compromesso alcuno, perché altrimenti verrebbero meno la testimonianza della fede cristiana nel mondo e la unità e coerenza interiori dei fedeli stessi. La struttura democratica su cui uno Stato moderno intende costruirsi sarebbe alquanto fragile se non ponesse come suo fondamento la centralità della persona. È il rispetto della persona, peraltro, a rendere possibile la partecipazione democratica. Come insegna il Concilio Vaticano II, la tutela «dei diritti della persona umana è condizione perché i cittadini, individualmente o in gruppo, possano partecipare attivamente alla vita e al governo della cosa pubblica».[18]

- A partire da qui si estende la complessa rete di problematiche attuali che non hanno avuto confronti con le tematiche dei secoli passati. La conquista scientifica, infatti, ha permesso di raggiungere obiettivi che scuotono la coscienza e impongono di trovare soluzioni capaci di rispettare in maniera coerente e solida i principi etici. Si assiste invece a tentativi legislativi che, incuranti delle conseguenze che derivano per l’esistenza e l’avvenire dei popoli nella formazione della cultura e dei comportamenti sociali, intendono frantumare l’intangibilità della vita umana. I cattolici, in questo frangente, hanno il diritto e il dovere di intervenire per richiamare al senso più profondo della vita e alla responsabilità che tutti possiedono dinanzi ad essa. Giovanni Paolo II, continuando il costante insegnamento della Chiesa, ha più volte ribadito che quanti sono impegnati direttamente nelle rappresentanze legislative hanno il «preciso obbligo di opporsi» ad ogni legge che risulti un attentato alla vita umana. Per essi, come per ogni cattolico, vige l’impossibilità di partecipare a campagne di opinione in favore di simili leggi né ad alcuno è consentito dare ad esse il suo appoggio con il proprio voto.[19] Ciò non impedisce, come ha insegnato Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica Evangelium vitae a proposito del caso in cui non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista già in vigore o messa al voto, che «un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica».[20]

In questo contesto, è necessario aggiungere che la coscienza cristiana ben formata non permette a nessuno di favorire con il proprio voto l’attuazione di un programma politico o di una singola legge in cui i contenuti fondamentali della fede e della morale siano sovvertiti dalla presentazione di proposte alternative o contrarie a tali contenuti. Poiché la fede costituisce come un’unità inscindibile, non è logico l’isolamento di uno solo dei suoi contenuti a scapito della totalità della dottrina cattolica. L’impegno politico per un aspetto isolato della dottrina sociale della Chiesa non è sufficiente ad esaurire la responsabilità per il bene comune. Né il cattolico può pensare di delegare ad altri l’impegno che gli proviene dal vangelo di Gesù Cristo perché la verità sull’uomo e sul mondo possa essere annunciata e raggiunta.

Quando l’azione politica viene a confrontarsi con principi morali che non ammettono deroghe, eccezioni o compromesso alcuno, allora l’impegno dei cattolici si fa più evidente e carico di responsabilità. Dinanzi a queste esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, infatti, i credenti devono sapere che è in gioco l’essenza dell’ordine morale, che riguarda il bene integrale della persona. E’ questo il caso delle leggi civili in materia di aborto e di eutanasia (da non confondersi con la rinuncia all’accanimento terapeutico, la quale è, anche moralmente, legittima), che devono tutelare il diritto primario alla vita a partire dal suo concepimento fino al suo termine naturale. Allo stesso modo occorre ribadire il dovere di rispettare e proteggere i diritti dell’embrione umano. Analogamente, devono essere salvaguardate la tutela e la promozione della famiglia, fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e protetta nella sua unità e stabilità, a fronte delle moderne leggi sul divorzio: ad essa non possono essere giuridicamente equiparate in alcun modo altre forme di convivenza, né queste possono ricevere in quanto tali un riconoscimento legale. Così pure la garanzia della libertà di educazione ai genitori per i propri figli è un diritto inalienabile, riconosciuto tra l’altro nelle Dichiarazioni internazionali dei diritti umani. Alla stessa stregua, si deve pensare allatutela sociale dei minori e alla liberazione delle vittime dalle moderne forme di schiavitù (si pensi ad esempio, alla droga e allo sfruttamento della prostituzione). Non può essere esente da questo elenco il diritto alla libertà religiosa e lo sviluppo per un’economia che sia al servizio della persona e del bene comune, nel rispetto della giustizia sociale, del principio di solidarietà umana e di quello di sussidiarietà, secondo il quale «i diritti delle persone, delle famiglie e dei gruppi, e il loro esercizio devono essere riconosciuti».[21] Come non vedere, infine, in questa esemplificazione il grande tema della pace. Una visione irenica e ideologica tende, a volte, a secolarizzare il valore della pace mentre, in altri casi, si cede a un sommario giudizio etico dimenticando la complessità delle ragioni in questione. La pace è sempre «frutto della giustizia ed effetto della carità»;[22] esige il rifiuto radicale e assoluto della violenza e del terrorismo e richiede un impegno costante e vigile da parte di chi ha la responsabilità politica.

III. Principi della dottrina cattolica su laicità e pluralismo

- Di fronte a queste problematiche, se è lecito pensare all’utilizzo di una pluralità di metodologie, che rispecchiano sensibilità e culture differenti, nessun fedele tuttavia può appellarsi al principio del pluralismo e dell’autonomia dei laici in politica, favorendo soluzioni che compromettano o che attenuino la salvaguardia delle esigenze etiche fondamentali per il bene comune della società. Non si tratta di per sé di «valori confessionali», poiché tali esigenze etiche sono radicate nell’essere umano e appartengono alla legge morale naturale. Esse non esigono in chi le difende la professione di fede cristiana, anche se la dottrina della Chiesa le conferma e le tutela sempre e dovunque come servizio disinteressato alla verità sull’uomo e al bene comune delle società civili. D’altronde, non si può negare che la politica debba anche riferirsi a principi che sono dotati di valore assoluto proprio perché sono al servizio della dignità della persona e del vero progresso umano.

- Il richiamo che spesso viene fatto in riferimento alla “laicità” che dovrebbe guidare l’impegno dei cattolici, richiede una chiarificazione non solo terminologica. La promozione secondo coscienza del bene comune della società politica nulla ha a che vedere con il “confessionalismo” o l’intolleranza religiosa. Per la dottrina morale cattolica la laicità intesa come autonomia della sfera civile e politica da quella religiosa ed ecclesiastica - ma non da quella morale – è un valore acquisito e riconosciuto dalla Chiesa e appartiene al patrimonio di civiltà che è stato raggiunto.[23] Giovanni Paolo II ha più volte messo in guardia contro i pericoli derivanti da qualsiasi confusione tra la sfera religiosa e la sfera politica. «Assai delicate sono le situazioni in cui una norma specificamente religiosa diventa, o tende a diventare, legge dello Stato, senza che si tenga in debito conto la distinzione tra le competenze della religione e quelle della società politica. Identificare la legge religiosa con quella civile può effettivamente soffocare la libertà religiosa e, persino, limitare o negare altri inalienabili diritti umani».[24] Tutti i fedeli sono ben consapevoli che gli atti specificamente religiosi (professione della fede, adempimento degli atti di culto e dei Sacramenti, dottrine teologiche, comunicazioni reciproche tra le autorità religiose e i fedeli, ecc.) restano fuori dalle competenze dello Stato, il quale né deve intromettersi né può in modo alcuno esigerli o impedirli, salve esigenze fondate di ordine pubblico. Il riconoscimento dei diritti civili e politici e l’erogazione dei pubblici servizi non possono restare condizionati a convinzioni o prestazioni di natura religiosa da parte dei cittadini.

Questione completamente diversa è il diritto-dovere dei cittadini cattolici, come di tutti gli altri cittadini, di cercare sinceramente la verità e di promuovere e difendere con mezzi leciti le verità morali riguardanti la vita sociale, la giustizia, la libertà, il rispetto della vita e degli altri diritti della persona. Il fatto che alcune di queste verità siano anche insegnate dalla Chiesa non diminuisce la legittimità civile e la “laicità” dell’impegno di coloro che in esse si riconoscono, indipendentemente dal ruolo che la ricerca razionale e la conferma procedente dalla fede abbiano svolto nel loro riconoscimento da parte di ogni singolo cittadino. La “laicità”, infatti, indica in primo luogo l’atteggiamento di chi rispetta le verità che scaturiscono dalla conoscenza naturale sull’uomo che vive in società, anche se tali verità siano nello stesso tempo insegnate da una religione specifica, poiché la verità è una. Sarebbe un errore confondere la giusta autonomia che i cattolici in politica debbono assumere con la rivendicazione di un principio che prescinde dall’insegnamento morale e sociale della Chiesa.

Con il suo intervento in questo ambito, il Magistero della Chiesa non vuole esercitare un potere politico né eliminare la libertà d’opinione dei cattolici su questioni contingenti. Esso intende invece — come è suo proprio compito — istruire e illuminare la coscienza dei fedeli, soprattutto di quanti si dedicano all’impegno nella vita politica, perché il loro agire sia sempre al servizio della promozione integrale della persona e del bene comune. L’insegnamento sociale della Chiesa non è un’intromissione nel governo dei singoli Paesi. Pone certamente un dovere morale di coerenza per i fedeli laici, interiore alla loro coscienza, che è unica e unitaria. «Nella loro esistenza non possono esserci due vite parallele: da una parte, la vita cosiddetta “spirituale”, con i suoi valori e con le sue esigenze; e dall’altra, la vita cosiddetta “secolare”, ossia la vita di famiglia, di lavoro, dei rapporti sociali, dell’impegno politico e della cultura. Il tralcio, radicato nella vite che è Cristo, porta i suoi frutti in ogni settore dell’attività e dell’esistenza. Infatti, tutti i vari campi della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole come “luogo storico” del rivelarsi e del realizzarsi dell’amore di Gesù Cristo a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazione, ogni impegno concreto — come, ad esempio, la competenza e la solidarietà nel lavoro, l’amore e la dedizione nella famiglia e nell’educazione dei figli, il servizio sociale e politico, la proposta della verità nell’ambito della cultura — sono occasioni provvidenziali per un “continuo esercizio della fede, della speranza e della carità”».[25] Vivere ed agire politicamente in conformità alla propria coscienza non è un succube adagiarsi su posizioni estranee all’impegno politico o su una forma di confessionalismo, ma l’espressione con cui i cristiani offrono il loro coerente apporto perché attraverso la politica si instauri un ordinamento sociale più giusto e coerente con la dignità della persona umana.

Nelle società democratiche tutte le proposte sono discusse e vagliate liberamente. Coloro che in nome del rispetto della coscienza individuale volessero vedere nel dovere morale dei cristiani di essere coerenti con la propria coscienza un segno per squalificarli politicamente, negando loro la legittimità di agire in politica coerentemente alle proprie convinzioni riguardanti il bene comune, incorrerebbero in una forma di intollerante laicismo. In questa prospettiva, infatti, si vuole negare non solo ogni rilevanza politica e culturale della fede cristiana, ma perfino la stessa possibilità di un’etica naturale. Se così fosse, si aprirebbe la strada ad un’anarchia morale che non potrebbe mai identificarsi con nessuna forma di legittimo pluralismo. La sopraffazione del più forte sul debole sarebbe la conseguenza ovvia di questa impostazione. La marginalizzazione del Cristianesimo, d’altronde, non potrebbe giovare al futuro progettuale di una società e alla concordia tra i popoli, ed anzi insidierebbe gli stessi fondamenti spirituali e culturali della civiltà.[26]

- Considerazioni su aspetti particolari

- È avvenuto in recenti circostanze che anche all’interno di alcune associazioni o organizzazioni di ispirazione cattolica, siano emersi orientamenti a sostegno di forze e movimenti politici che su questioni etiche fondamentali hanno espresso posizioni contrarie all’insegnamento morale e sociale della Chiesa. Tali scelte e condivisioni, essendo in contraddizione con principi basilari della coscienza cristiana, non sono compatibili con l’appartenenza ad associazioni o organizzazioni che si definiscono cattoliche. Analogamente, è da rilevare che alcune Riviste e Periodici cattolici in certi Paesi hanno orientato i lettori in occasione di scelte politiche in maniera ambigua e incoerente, equivocando sul senso dell’autonomia dei cattolici in politica e senza tenere in considerazione i principi a cui si è fatto riferimento.

La fede in Gesù Cristo che ha definito se stesso «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) chiede ai cristiani lo sforzo per inoltrarsi con maggior impegno nella costruzione di una cultura che, ispirata al Vangelo, riproponga il patrimonio di valori e contenuti della Tradizione cattolica. La necessità di presentare in termini culturali moderni il frutto dell’eredità spirituale, intellettuale e morale del cattolicesimo appare oggi carico di un’urgenza non procrastinabile, anche per evitare il rischio di una diaspora culturale dei cattolici. Del resto lo spessore culturale raggiunto e la matura esperienza di impegno politico che i cattolici in diversi paesi hanno saputo sviluppare, specialmente nei decenni posteriori alla seconda guerra mondiale, non possono porli in alcun complesso di inferiorità nei confronti di altre proposte che la storia recente ha mostrato deboli o radicalmente fallimentari. È insufficiente e riduttivo pensare che l’impegno sociale dei cattolici possa limitarsi a una semplice trasformazione delle strutture, perché se alla base non vi è una cultura in grado di accogliere, giustificare e progettare le istanze che derivano dalla fede e dalla morale, le trasformazioni poggeranno sempre su fragili fondamenta.

La fede non ha mai preteso di imbrigliare in un rigido schema i contenuti socio-politici, consapevole che la dimensione storica in cui l’uomo vive impone di verificare la presenza di situazioni non perfette e spesso rapidamente mutevoli. Sotto questo aspetto sono da respingere quelle posizioni politiche e quei comportamenti che si ispirano a una visione utopistica la quale, capovolgendo la tradizione della fede biblica in una specie di profetismo senza Dio, strumentalizza il messaggio religioso, indirizzando la coscienza verso una speranza solo terrena che annulla o ridimensiona la tensione cristiana verso la vita eterna.

Nello stesso tempo, la Chiesa insegna che non esiste autentica libertà senza la verità. «Verità e libertà o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono», ha scritto Giovanni Paolo II.[27] In una società dove la verità non viene prospettata e non si cerca di raggiungerla, viene debilitata anche ogni forma di esercizio autentico di libertà, aprendo la via ad un libertinismo e individualismo, dannosi alla tutela del bene della persona e della società intera.

- A questo proposito è bene ricordare una verità che non sempre oggi viene percepita o formulata esattamente nell’opinione pubblica corrente: il diritto alla libertà di coscienza e in special modo alla libertà religiosa, proclamato dalla DichiarazioneDignitatis humanae del Concilio Vaticano II, si fonda sulla dignità ontologica della persona umana, e in nessun modo su di una inesistente uguaglianza tra le religioni e tra i sistemi culturali umani.[28] In questa linea il Papa Paolo VI ha affermato che «il Concilio, in nessun modo, fonda questo diritto alla libertà religiosa sul fatto che tutte le religioni, e tutte le dottrine, anche erronee, avrebbero un valore più o meno uguale; lo fonda invece sulla dignità della persona umana, la quale esige di non essere sottoposta a costrizioni esteriori che tendono ad opprimere la coscienza nella ricerca della vera religione e nell’adesione ad essa».[29] L’affermazione della libertà di coscienza e della libertà religiosa non contraddice quindi affatto la condanna dell’indifferentismo e del relativismo religioso da parte della dottrina cattolica,[30] anzi con essa è pienamente coerente.

- Conclusione

- Gli orientamenti contenuti nella presenta Nota intendono illuminare uno dei più importanti aspetti dell’unità di vita del cristiano: la coerenza tra fede e vita, tra vangelo e cultura, richiamata dal Concilio Vaticano II. Esso esorta i fedeli a «compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del vangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura, pensano di poter per questo trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno». Siano desiderosi i fedeli «di poter esplicare tutte le loro attività terrene, unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio».[31]

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nell’Udienza del 21 novembre 2002 ha approvato la presente Nota, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 24 novembre 2002, Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo.

X JOSEPH CARD. RATZINGER

Prefetto

X TARCISIO BERTONE, S.D.B.

Arcivescovo emerito di Vercelli

Segretario

[1] LETTERA A DIOGNETO, 5, 5. Cfr. anche Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2240.

[2] GIOVANNI PAOLO II, Lett. Apost. Motu Proprio data per la proclamazione di San Tommaso Moro Patrono dei Governanti e dei Politici, n. 1, AAS 93 (2001) 76-80.

[3] Ibid, n. 4.

[4] Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 31; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1915.

[5] Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 75.

[6] GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Christifideles laici, n. 42, AAS 81 (1989) 393-521. Questa nota dottrinale si riferisce ovviamente all’impegno politico dei fedeli laici. I Pastori hanno il diritto e il dovere di proporre i principi morali anche sull’ordine sociale; “tuttavia, la partecipazione attiva nei partiti politici è riservata ai laici” (GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Christifideles laici, n. 60). Cfr. anche CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 31-III-1994, n. 33.

[7] CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 76.

[8] Cfr. ibid, n. 36.

[9] Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 7; Cost. Dogm. Lumen gentium, n. 36 e Cost. Past. Gaudium et spes, nn. 31 e 43.

[10] GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Christifideles laici, n. 42.

[11] Negli ultimi due secoli, più volte il Magistero pontificio si è occupato delle principali questioni riguardanti l’ordine sociale e politico. Cfr. LEONE XIII, Lett. Enc.Diuturnum illud, ASS 14 (1881/82) 4ss; Lett. Enc. Immortale Dei, ASS 18 (1885/86) 162ss; Lett. Enc. Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887/88) 593ss; Lett. Enc.Rerum novarum, ASS 23 (1890/91) 643ss; BENEDETTO XV, Lett. Enc. Pacem Dei munus pulcherrimum, AAS 12 (1920) 209ss; PIO XI, Lett. Enc. Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 190ss; Lett. Enc. Mit brennender Sorge, AAS 29 (1937) 145-167; Lett. Enc. Divini Redemptoris, AAS 29 (1937) 78ss; PIO XII, Lett. Enc. Summi Pontificatus, AAS 31 (1939) 423ss; Radiomessaggi natalizi 1941-1944; GIOVANNI XXIII, Lett. Enc. Mater et magistra, AAS 53 (1961) 401-464; Lett. Enc. Pacem in terris AAS 55 (1963) 257-304; PAOLO VI, Lett. Enc. Populorum progressio, AAS 59 (1967) 257-299; Lett. Apost. Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) 401-441.

[12] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Centesimus annus, n. 46, AAS 83 (1991) 793-867; Lett. Enc. Veritatis splendor, n. 101, AAS 85 (1993) 1133-1228; Discorso al Parlamento Italiano in seduta pubblica comune, n. 5, in: L’Osservatore Romano, 15-XI-2002.

[13] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Evangelium vitae, n. 22, AAS 87 (1995) 401-522.

[14] Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 76.

[15] Ibid, n. 75.

[16] Cfr. ibid, nn. 43 e 75.

[17] Cfr. ibid, n. 25.

[18] CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 73.

[19] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Evangelium vitae, n. 73.

[20] Ibid.

[21] CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 75.

[22] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2304.

[23] Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 76.

[24] GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1991: “Se vuoi la pace, rispetta la coscienza di ogni uomo”, IV, AAS 83 (1991) 410-421.

[25] GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Christifideles laici, n. 59. La citazione interna è del Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem, n. 4.

[26] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, in: L’Osservatore Romano, 11/I/2002.

[27] GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Fides et ratio, n. 90, AAS 91 (1999) 5-88.

[28] Cfr. CONCILIO VATICANO II, Dich. Dignitatis humanae, n. 1: “Il Sacro Concilio anzitutto professa che Dio stesso ha fatto conoscere al genere umano la via, attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in Cristo divenire salvi e beati. Crediamo che questa unica vera religione sussista nella Chiesa cattolica”. Ciò non toglie che la Chiesa consideri con sincero rispetto le varie tradizioni religiose, anzi riconosce presenti in esse “elementi di verità e di bontà”. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. Dogm. Lumen gentium, n. 16; Decr. Ad gentes, n. 11; Dich. Nostra aetate, n. 2; GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Redemptoris missio, n. 55, AAS 83 (1991) 249-340; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Dominus Iesus, nn. 2; 8; 21, AAS 92 (2000) 742-765.

[29] PAOLO VI, Discorso al Sacro Collegio e alla Prelatura Romana, in: “Insegnamenti di Paolo VI” 14 (1976), 1088-1089.

[30] Cfr. PIO IX, Lett. Enc. Quanta cura, ASS 3 (1867) 162; LEONE XIII, Lett. Enc. Immortale Dei, ASS 18 (1885) 170-171; PIO XI, Lett. Enc. Quas primas, AAS 17 (1925) 604-605; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2108; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Dominus Iesus, n. 22.

[31] CONCILIO VATICANO II, Cost. Past. Gaudium et spes, n. 43. Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, Esort. Apost. Christifideles laici, n. 59.